Notizie dei professori del disegno

NOTIZIE

DEI

PROFESSORI DEL DISEGNO

DA CIMABUE IN QUA

PER LE QUALI SI DIMOSTRA COME, E PER CHI LE BELLE ARTI DI

PITTURA, SCULTURA E ARCHITETTURA LASCIATA LA ROZZEZZA

DELLE MANIERE GRECA E GOTTICA, SI SIANO IN QUESTI SECOLI

RIDOTTE ALL’ANTICA LORO PERFEZIONE.

OPERA

DI FILIPPO BALDINUCCI

FIORENTINO

DISTINTA IN SECOLI E DECENNALI

CON NUOVE ANNOTAZIONI E SUPPLEMENTI

PER CURA

DI F. RANALLI

VOLUME I

FIRENZE

Per V. Batelli e Compagni

1845

AL SERENISSIMO

COSIMO TERZO

GRANDUCA DI TOSCANA

A Ben esaminare, Serenissimo Signore, i motivi che hanno gli scrittori nel risolvere la dedicazione dell’opere loro, si troveranno tutti ridursi o all’interesse, considerato nel bisogno di protezione, o all’ossequio e gratitudine, per quanto l’opera sia in sé stessa degna, e dovuta a chi ella si dedica. Supposto ciò per vero, come sembra indubitato, non dovrà parere troppa presunzione la mia, se avendo io compilato alcune notizie appartenenti all’arti, che hanno per fondamento il disegno, ed a’ professori di esse, e risolvendo darle alle stampe, prendo francamente ardire di offerirle all’A. V. S., mentre non ho avuto punto da dubitare in riconoscere, che per l’uno e per l’altro titolo elle erano a V. A. singolarmente dovute. E vaglia il vero siccome da niun’altra parte potrei sperare più vigorosa, e benigna protezione; così confido, che solamente l’averla io implorata, servirà di motivo alla somma bontà e clemenza di V. A. per disporsi a concedermela, sul riflesso di quella irrefragabile testimonianza, che rende questa istessa supplica alla ingenuità del mio scrivere; perché non caderà mai in mente ad alcuno, che io possa incorrere in tal temerità, qual sarebbe il consacrare a V. A. un’opera, che potesse anche per ombra esser redarguita di men sincera. Che poi l’opera per sé medesima sia meritevole di comparire davanti, e dovuta all’ A. V., credo di poterlo con qualche ragione sperare, poiché per quanto ella sia poco aiutata dalla sufficienza dell’autore, il pregio della materia è così grande in se stesso, che incapace d’esser rialzato dall’eccellenza dello scrittore, non può eziandio restare avvilito dalla inabilità del medesimo. E quando pure la mia debolezza arrivasse a portargli alcun pregiudizio, non gli potrebbe mai torre il far palese la stima, e lo splendore che risultarono a questa patria dal risorgimento, e da’ progressi che in essa ebbero queste arti medesime, nel che consiste quanto l’opera ha in se di grande e di degno per esser ricevuta con aggradimento da V. A. S., alla quale compete ancora sopra di quella un diritto più particolare, mercé quel tanto, che contribuirono agli avanzamenti di così nobile professione, il genio, l’amore, il diletto, l’applicazione, e la munificenza dei di lei gloriosissimi antenati. A me poi corre un titolo di vantaggio per implorare il sovrano patrocinio di V. A. a queste mie fatiche, le quali se furono concepite sotto i benigni auspici del serenissimo principe cardinale Leopoldo di G. M., Zio di V. A., allora che in occasione di assortire la vasta raccolta de’ suoi disegni, degnatosi valersi della mia debolezza, mi animò co’ suoi comandamenti ad intraprenderle, sono state dopo da me proseguite con quel gran cuore che mi ha fatto il crederle non disapprovate dall’A. V. S., alla quale profondamente m’inchino.

Di V. A. S.

Firenze li 13 Aprile 1681.

Umiliss., e obblig. Serv. e Vassallo

Filippo Baldinucci

[p. 9] L’AUTORE A CHI LEGGE

Prima che vi mettiate, Amico Lettore, a vedere e considerare le notizie de’ Professori del Disegno da Cimabue in qua, da me raccolte al meglio che hò potuto e saputo, parmi molto conveniente di conferirvi alcune particolarità assai rilevanti, acciocché bene informato di me e della mia professione, e de’ principi, per non dire occasione, onde son nate queste mie fatiche, e del fine, ovvero intenzione prescrittami in compilar questa mia operetta, qualunque ella si sia, possiate poi con occhio più benigno rimirarla e compatire in essa tutto ciò che forse non v’aggradisse a pieno. Sappiate dunque, che io non son professore di questa lodevolissima e nobilissima arte del Disegno; come quello, che nel corso di mia vita mi sono, come è notissimo nella mia patria e fuori ancora, sempre esercitato in altra professione onorevolissima sì, e confacente alla mia civiltà, ma lontanissima dal disegno. Né meno mi posso arrogare il nome di dilettante della medesima arte del disegno, per i [p. 10] requisiti che si ricercano in chi meritamente dee essere riputato fra’l numero de’ dilettanti; i quali requisiti (come in altra scrittura a buon proposito hò fatto palese) in me non so ravvisare per nessun patto. Non posso negare però, che secondo l’ottima educazione procuratami da’ miei maggiori, io non abbia fin dalla puerizia atteso, per mia mera ricreazione e passatempo, non tanto al disegno, ed alla pittura, quanto al pigliar cognizione di pitture e disegni de’ maestri, e particolarmente degli antichi, che furon da Cimabue in poi, in questa nostra patria, e fuori.

Questa, per dir così, infarinatura mia intorno a tali facoltà fu cagione agli anni passati che la gloriosa memoria del serenissimo principe cardinale Leopoldo di Toscana (il quale amò e favorì quest’arti al segno ch’è noto) si valesse della debole opera mia, e del mio, benché tenue, talento; imperocché sendomi convenuto per lo spazio di undici anni trovarmi spesso con Sua Altezza Reverendissima per negozi di mia professione, comandatimi dalla Serenissima Casa, ed altri, egli con tale occasione si degnò di ammettermi alle consulte ch’e’ faceva sopra i disegni, e pitture, e simili altre cose appartenenti a tal suo virtuoso divertimento.

Avvenne poi, che trovandosi egli d’aver già ragunate molte migliaia d’essi disegni di mano de’ più celebri maestri del mondo, mi fece l’onore di volere intendere il mio parere, circa la disposizione e ordinazione de’ medesimi, il quale fu, che allora sarieno stati ottimamente a mio giudizio divisati, quando si [p. 11] fussero disposti in libri con ordine cronologico, incominciando dal primo ristauratore della pittura Cimabue, seguitando con Giotto suo discepolo, e proseguendo co’ loro allievi fino ad arrivare a’ viventi: perché pareva a me, che questi così fatti libri, ordinati per la successione de’ tempi, fussero per avere un non so che della storia; mentre senza lettura, ma con la sola vista si sarebbon potuti riconoscere non solo i progressi di quest’Arte, ma quello che è più, col testimonio indubitato della propria mano di ciascheduno degli artefici, si sarebbe potuto venire in cognizione, per mezzo di chi ella avesse tal miglioramento ricevuto. Degnossi quell’Altezza di molto gradire tale mio pensiero, e per segno di ciò fin da quel tempo, che son molti anni già passati, mi commesse il dar principio all’ordinazione dell’opera, la quale era assai incamminata, quando piacque al Signore Iddio, che quel degnissimo principe andasse a godere il frutto di sue buone operazioni in cielo, e che rimanesse al serenissimo Gran Duca Cosimo III nostro signore regnante, la volontà di darle compimento, ed a me, per grazia dello stesso Serenissimo, l’ordine di continuarne la direzione fino alla fine, come è per divino aiuto felicemente successo: poiché ora quella così insigne e copiosa ragunanza di disegni si ritrova nel palazzo serenissimo in numero di sopra cento gran libri secondo la successione degli Artefici, cronologicamente disposta, e scompartita.

Ora ognun vede, che un simile assunto presupponeva per necessità un’intera cognizione di tutto quell’ordine: onde fin d’allora, che per comandamento di Sua Altezza Reverendissima, dovei mandare ad effetto il sopraccennato mio pensiero, mi posi a [p. 12] rinforzare i miei studi in simili materie, seguitando per più anni; e mentre stavo operando, venni in evidente cognizione, anzi toccai con mano, esser tanto vera la massima avuta sempre io per indubitata, e da niuno de’ buoni autori antichi controversa, che queste arti sono state restaurate da Cimabue, e poi da Giotto, e da’ discepoli di costoro trasportate per tutto il mondo, che mi venne in concetto potersene fare una chiara dimostrazione, mediante un albero, nel quale si vedesse apertamente, da’ primi fino a’ viventi, il come ciò fusse seguito: e comunicata con opportuno profitto questa mia fantasia a Sua Altezza Reverendissima non solo si degnò di approvarla nella mia persona, incaricandomene l’esecuzione; ma restò servita ancora di sollecitarmi molto alla terminazione, e da per sé, e per mezzo de’ primi letterati della città e di sua corte. Io allora cattivai l’intelletto a creder di me ciò che non avrei creduto, e fatto animoso da’ comandamenti d’un tanto principe mi messi all’impresa, e la condussi a segno presso che ragionevole, procurando di cavare da varie città d’Italia, e fuori, assai libri in diversi idiomi, e notizie, e queste poi confrontare con tutto ciò che stimai necessario; e con far tal volta copiare in disegno, con gran dispendio, l’opere di diversi maestri in città lontane, quando credetti ciò abbisognare al ritrovamento del vero.

E perché nell’albero predetto si poteva ben dimostrar questa verità, ma non già far vedere i motivi, le ragioni, i fondamenti del dimostrato, non lo comportando la brevità con la quale ivi si dee procedere: [p. 13] perciò volli che questo ancora andasse congiunto un Indice Cronologico che additasse i luoghi che nell’albero medesimo essi maestri tenessero, e insieme desse di lor persona, maniere, tempi, opere, e principali accidenti e bizzarrie succintamente notizia.

E perché il dire insegna fare, e aggiugne cognizione a cognizione, mi sono veduto in operando crescer fra mano la mole di questa mia fatica assai più di quello che mi ero da principio figurato; perché avendo io messa la mira in tanto a compendiare ciò che fu scritto da diversi autori, son venuto in cognizione del molto che rimane da scriversi tanto nell’antico che nel moderno; ma quel che più importa, m’è bisognato nel molto che fu scritto ridurre a verità, con la scorta di fedelissimi manoscritti pubblici e privati di questa nostra patria, e d’autori maggiori d’ogni eccezione, molti errori di tempi e fatti riconosciuti nelle opere loro; e in questa guisa la mia fatica d’un indice, è diventata un’opera, e d’una cronologia una cronica, o per me’ dire, una voluminosa raccolta delle notizie de’ Professori del disegno.

Se poi in essa raccolta troverà chi che sia fatta menzione da me di certi maestri, a suo giudizio, di poco nome, sappiasi ch’io ho fatto ciò per molti giusti motivi, nati da quel primario principio, ch’è fondamento, e fine del buono istorico, cioè dell’utilità non tanto di coloro che vivono ne’ suoi tempi, quanto ancora di quei che viveranno fino alla fine del mondo. M’ha insegnato pertanto una lunga pratica di negozi, che una verità conosciuta e saputa, siasi pure di qualsivoglia tenuissimo momento, può all’occasione molto giovare: di qui nasce primieramente uno de’ motivi [p. 14] del non tralasciare alcun professore benché non molto rinomato; perché io non posso indovinare a quanti sia per apportar giovamento il sapere che in tali tempi, persona di tal nome e famiglia, sotto tal maestro, abbia, benché non del tutto eccellentemente, esercitata tal professione onorevolissima. Secondariamente, perché stimo gloria de’ maestri l’aver avuto molti discepoli, benché non tutti sien giunti all’ultima perfezione; inoltre perché bene spesso da tali soggetti sono usciti grandi uomini; e come che io abbia fatto questa fatica per lo fine d’incominciare, e continuare fino ai miei tempi una serie d’artefici di sì nobili professioni, da’ primi restauratori, da potersi produrre fino a che durerà il mondo, così mi è stato necessario il far menzione di loro, almeno in quanto servono per attacco a continuare detta serie. E finalmente, perché non essendo mia parte il distinguere la perfezione dell’uno dall’altro maestro per il fine di sottrarne la memoria, e sapendo che molti maestri anche non eccellenti, talvolta hanno fatto cose degne di lode, hò voluto piuttosto non mancare nell’onorargli fra gli altri, che opprimere, e seppellire la loro memoria ingiustamente. E benché molti io abbia lodato, molti per lo contrario biasimato, e di molti altri niente detto in lode o biasimo, non vorrei che alcuno si desse ad intendere aver io avuto per iscopo il qualificare gli uomini per tali e tali; perché ad ogn’altro oggetto che a questo ho avuto la mira (come leggendo si potrà ognuno soddisfare) ma quanto a quel ch’ho detto, sappiasi che siccome io nel biasimare o lodare niente mi son fidato del mio proprio cervello o parere, ma valsomi del detto di buonissimi autori e professori dell’arte, così di coloro, de’ quali niuna [p. 15] cognizione ho avuta da questi, o da quegli, non ho in questa parte voluto dir cosa alcuna.

Ma per tornare, come si dice, un passo addietro, sendo la mole di queste mie fatiche, come poc’anzi dicevo, cresciutami fra mano al segno maggiore, presi risoluzione di disporre e ordinar questa mia operetta con la serie de’ decennali de’ secoli scorsi da Cimabue in qua, i quali cominciando dal primo decennio del primo secolo, dal 1260 al 1270, cioè dal tempo, che incominciò a fiorire Cimabue, il qual era nato nel 1240, e seguitando fino al 1280, vengono ad essere appunto 42 decennali.

E perché per una parte, quanto più vo operando, tanto più riconosco l’opera per vastissima, trovandosi tuttavia materia di che parlare, e massimamente nell’antico, la quale non è così facile, dopo che si sieno avuti i primi albori delle notizie, ridurre a chiarezza col testimonio dell’antiche scritture e con altri riscontri, che fan di mestieri per istabilire il vero: e per l’altra parte poi, io vo molto capace di ciò che mi persuadon gli amici cioè, ch’e’ non sia convenevole, che le cose già ridotte a qualche perfezione, e con esse l’opera tutta se ne stia nascosa, fino a che non abbia dato l’ultima mano a tutta la materia, ho stimato bene attenermi al parere de’ più saggi, di pubblicare ciò ch’è ora all’ordine in ciascheduno decennale diviso in alquanti tomi o volumi.

Così ne seguirà primieramente potersi dare un saggio universale di tutta l’opera insieme, senza pericolo d’accavallare i tempi per quello che all’ordine cronologico appartiene. Di più ne risulta il poter lasciare indietro in qualsivoglia decennale molti artefici, de’ quali si ha cognizione, tanto nell’antico [p. 16] che nel moderno, e non se ne può per adesso dir se non poco, per far poi di essi menzione (se piacerà al Signore concederne vita) con mio maggior soddisfacimento. E questi tralasciati, pur coll’ordine de’ decennali si daranno fuori a suo tempo sotto nome di seconda parte, o di libro secondo, con intenzione quando faccio mestiero passare al terzo e quarto, etc. attribuendo allora alla materia che si pubblicherà di presente la prerogativa di prima parte e di libro primo.

Ancora farà ciò un altro buon effetto, il quale è di lasciar modo o luogo al proseguimento ed accrescimento (ed anche in bisogno) alla correzione di tutta l’opera, se mai per alcun tempo volesse ciò fare chi fusse più intendente, e meglio informato di me (che è quello che io desidero) senza variar l’ordine de’ decennali, eziandio ch’e’ si volesse ripigliar da capo; perché la combinazione delle parti de’ libri aggiusterà il tutto.

Né per questo si viene a togliere il modo di mostrar per via d’albero la derivazione de’ soggetti dai loro maestri, e dal primo stipite Cimabue; perché in ogni tomo o volume sarà una particella d’albero, che dimostrerà la sua connessione, o col primo stipite, o con altri da quello derivati, di modo tale che chi vorrà, potrà sempre appiccare alla prima particella d’albero posta in questo tomo o volume, l’altre che si daranno fuori in ciaschedun altro tomo o volume; e potrà ancora sempre che voglia, far l’albero intiero, fino agli ultimi, de’ quali li sarà da me data notizia, quando anche fussero sino a quei che vivono al presente: perché poi, (se il Signore Iddio [p. 17] né darà vita e forze) quando mi sia soddisfatto sopra tutta l’opera, e forse prima, è mio pensiero di dar fuori l’albero universale ch’io tengo appresso di me, contenente tutti gli artefici insieme (de’ quali ho notizia fin qui in numero di due mila in circa) derivati dai loro maestri fino a molti di coloro, che al presente vivono, o sono pochi anni addietro morti. Rimane per ultimo, o mio Lettore, ch’io vi confessi ingenuamente, che siccome io sempre ben conobbi fin dove potesse estendersi la mia poca letteratura, così nel deliberar ch’io feci di esporre queste mie debolezze al cimento delle stampe, fui preso da gran timore; e vaglia la verità, se non fosse stato il desiderio di rendere ossequio d’ubbidienza alla sempre a me giocondissima memoria del poc’anzi nominato sereniss. card. Leopoldo, stimolato anche a ciò fare da molti nobilissimi ed eruditissimi ingegni di mia patria e fuori, fra’ quali fa numero molto grande il singolarissimo Antonio Magliabechi, della cui fama ormai è pieno il mondo, non so s’io mi fussi giammai accinto all’impresa. Or mentre io portato da così giusti motivi, e senz’alcuna stima di me stesso, ho procurato di porre ad effetto tale deliberazione, mi prometto che dalla vostra bontà e discretezza sarà ella approvata, e che saranno altresì con occhio pietoso riguardate le mie mancanze, e vivete felice.

[p. 19] INDICE

DE’ QUATTRO PRIMI DECENNALI.

DECENNALE I del Secolo I dal 1260 al 1270.

I. Proemio, e Cimabue con Margaritone, e l’Apologia.

2. Andrea Tafi.

3. Arnolfo di Lapo.

DECENNALE II del Secolo I dal 1270 al 1280.

I. Gaddo Gaddi.

2. Fra Iacopo da Turrita.

DECENNALE III del Secolo I dal 1280 al 1290.

I. Giovanni Pisano.

2. Ugolino Sanese.

3. Marino Boccanera.

DECENNALE IV del Secolo I dal 1290 al 1300.

I. Giotto.

2. Oderigi d’Agobbio.

3. Nozzo di Perino detto Calandrino.

4. Agostino, e Agnolo Sanesi.

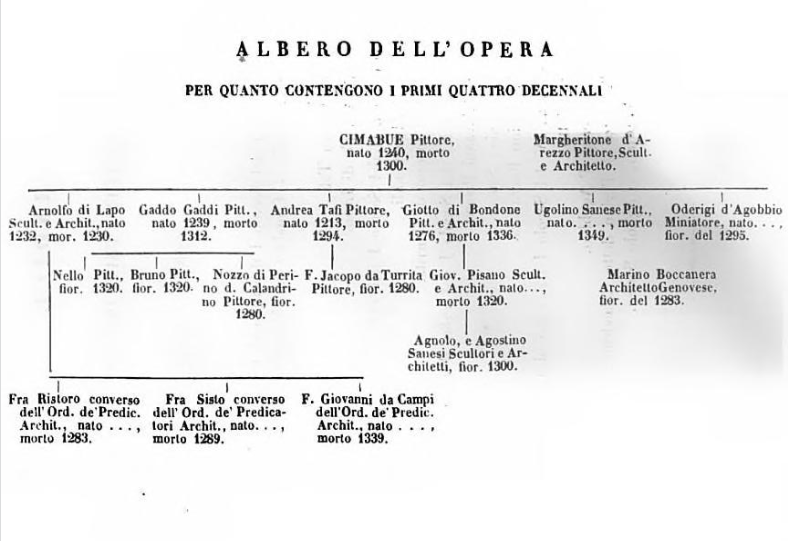

[p. 20] ALBERO DELL’OPERA

PER QUANTO CONTENGONO I PRIMI QUATTRO DECENNALI

CIMABUE Pittore, Margheritone

nato 1240, d’Arezzo Pittore,

morto 1300. Scultore e Architetto

Arnolfo di Lapo Gaddo Gaddi Andrea Tafi Giotto di Bondone Ugolino Sanese Oderigi d’Agobbio

Scult. e Archit. Pittore Pittore Pitt. e Archit. Pittore Miniatore

Nato 1232, Nato 1239, Nato 1213. Nato 1276, Nato …, Nato …

Mor. 1300. morto 1312. morto 1294. morto 1336. morto 1349. Fior. del 1299

Nello Bruno Nozzo di Perino F. Iacopo da Giovanni Pisano Marino Boccanera

Pit. Pit. d. Calandrino Torrita Pitt. Scult. e Archit. Archit. Genovese

Fior. 1320. Fior. 1320. Pitt. Fior. 1280. Fior. 1280. Nato…, mor. 1320. Fior. del 1283.

Agnolo, e Agostino

Sanesi

Scultori e Architetti

Fior. 1300

Fra Ristoro converso Fra Sisto Converso Fra Giovanni da Campi

dell’Ord. de’ Predic. dell’Ord. de’ Predic. dell’Ord. de’ Predic.

Archit. nato … Archit. nato … Archit. nato …

morto 1283. morto 1289. morto 1339.

[p. 21] PROEMIO DELL’OPERA

Con le notizie di CIMABUE Pittor Fiorentino, il primo che desse miglioramento all’Arte del Disegno, ed alla maniera del dipignere, che i moderni Greci, ed altri loro imitatori ne’ suoi tempi tenevano.

Irragionevole, senza fallo, m’è sempre paruto il rammarico della maggior parte degli uomini, che a gran torto si dolgono, aver la Natura, come gelosa tutrice de’ propri parti, in troppo cupo e segreto nascondiglio sepolte l’interne qualità di ciascuno; e quindi avvenire che la verità delle cose che in quistion cadono tutto il giorno, fasciata e coperta dal velo di tante e sì diverse opinioni, non possa in alcun modo far mostra di sé, e quasi fuggendo da’ curiosi sguardi di chi la cerca, e quanto più può nascondendosi, tolga a chicchessia il desiderio, e la voglia di più cercarla. Imperciocché se con ragionevole occhio l’ampiezza riguarderassi dell’animo umano, a cui senza alcuna limitazione o riservo, diede Iddio la facoltà non pur di conoscere, ma d’intender perfettamente tutte le conoscibili cose, assai chiaro sarà, qualunque volta egli non ottenga il fine proposto, non peccare in ciò la Natura, ma esso medesimo, mercé ch’egli (tanta è la forza delle passioni) o per fiacchezza non può, o per viltà non ardisce, o per alterezza non cura di rintracciare gli occulti principj, da’ quali, come da legittimo fonte scaturisce e deriva la cognizion [p. 22] del vero. E certo non sarebbe il mondo ingombrato da sì folta caligine di pareri, né con tanta nausea degl’ingegni bevrebbesi l’acqua delle scienze, per lo continuo inondamento di tante opinioni divenuta torbida e fangosa, se più di studio si ponesse dagli uomini in ricercar la verità; la quale ancora quanto più vien percossa e ripercossa dai colpi di gagliarda speculazione, tanto più spesso e in maggior copia fa volare fuori le sue celesti faville. Onde pare a me, che in questa quasi universal battaglia degli intelletti, di poche cose s’abbia vera contezza; mentre intento ciascuno ad accreditare il proprio parere, prende molte volte l’armi contro del vero, armandosi eziandio contro la sua credenza medesima. Il quale reo costume, come che di mille intestine discordie abbia ripiena la repubblica delle scienze, in quale scompiglio e nemicizia non aveva posto quelle due bellissime arti, che Scultura e Pittura si appellano? Perocché queste appena nate, non altrimenti che i favolosi denti di Cadmo, a mortal guerra si disfidarono; e sono poi a tale venute per lo soverchio desio di sovrastare l’una all’altra, che scordatesi d’esser sorelle, sonosi in mille guise azzuffate insieme: e per eternare i loro sdegni, fatta lega con le penne degli scrittori più famosi, hanno riempiute le carte e i volumi, non men di veleno che d’inchiostro. E pure se con purgato sguardo, all’una e l’altra si porrà mente, chi potrà a buona equità negare, che ambedue non sieno una cosa stessa, e che la lor divisione da altro non proceda, che dal capriccio di chi ne ha scritto, o dall’affetto di chi le ha con troppa parzialità professate? E di vero non ardirei io, che di quest’arti così poco intendo, entrar per niuna condizione in sì fatto campo, e farmi giudice di sì gran lite; né pur presumerei di poter liberamente affermare quel ch’io ne senta, se non mi affidasse l’autorità di tanti grand’uomini, e del divin Michelagnolo Buonarroti, il quale, e l’una e l’altra in eminente grado professò, e si sottoscrisse al parere di [p. 23] chi affermò, che siccome la Pittura e la Scultura dallo stesso principio procedono, cioè dal Disegno, di cui son figliuole, e tendono ad un fine medesimo, ch’è un’artifiziosa imitazione della Natura, così sieno amendue un’arte sola, non ostante l’accidental differenza della materia, e di molt’altre circostanze, che le fanno parere sostanzialmente diverse: alla qual sentenza, come più autorevole e più fondata accostandomi, crederei che, posto una volta silenzio a tante dispute, che intorno all’antichità e nobiltà di quest’arti sono state fatte e fannosi tuttavia, si dovesse mettere pace fra loro, e far sì che rimettendosi scambievolmente le passate ingiurie, si amassero per l’avvenire, e si abbracciassero cordialmente; perché nel vero sono elleno per le cagioni apportate, e per quelle che apportar si potrebbono, una stessa cosa, e per conseguenza non dee essere fra loro né competenza né gelosìa, sendo l’una e l’altra, egualmente antiche, egualmente nobili, e gloriose. Le quali cose presupposte, dico, che antichissime, e nobilissime sono ambedue, mercé che dal primo Plasticatore Iddio, della terra vergine elementaria da sé creata, fu fatta la plastica del primo uomo; ed affermano ancora che Enos figliuolo di Seth fece alcune immagini per incitare i popoli al culto del vero Dio; e leggesi eziandio nelle sacre carte, che la bella Rachelle fuggendo con Giacobbe, rubò gl’Idoli di Laban suo Padre; e che al Popolo d’Israele fu espressamente proibita l’adorazione de’ simulacri. Oltre che, per passar dalle sacre alle profane storie, non si ha egli per indubitato che Nino re degli Assiri, avendo celebrate l’essequie di Belo suo padre, primo re di Babilonia, ne fece scolpire un’immagine per sua memoria; e non è egli notissimo che i marmi deposta la lor natia contumacia, ubbidirono in prima allo scarpello di Dipeno, e Scito; e poi per opera di Mela, di Micciade, e d’Antermo, si seron più volte vedere in sembiante umano e ferino, non pur la Natura imitando nella giusta proporzione delle [p. 24] membra, ma le passioni tutte dell’animo, esprimendo e commovendo in chi gli mirava; siccome le tre Minerve di Fidia, e la Venere di Scopa, e quella tanto famosa di Prassitele, e tant’altre statue di quell’età ne fann’ampia e indubitata fede? Aggiungasi che Gige Lidio appresso gli Egizi, Pirro appresso i Greci, e Polignoto Ateniese appresso i Corinti, conciossiaché forse prima, o meglio d’ogn’altro, la Pittura usassero in quelle parti, furono perciò in sommo pregio tenuti, e da molto riputati; come anche Demofilo, Nesea, Appollodoro, e molt’altri, che secondo la rozza e barbara maniera di que’ tempi operarono con qualche lode, e fino a tanto che Zeusi, Parrasio, e Timante, dando migliore spirito alle tele, e dopo di loro Apelle e Protogene, miracoli di quest’Arte, in quel grado di sovranissima stima e perfezione la collocarono, oltre al quale ella sormontare non potea. Che però, siccome di tutte l’umane cose veggiamo intervenire, ch’elleno in prima nascono e crescono, e cresciute hanno stato e declinazione; così appunto addivenne di queste due nobilissime arti, le quali nate, come si è detto, quasi a par del mondo, crebbero di tempo in tempo, e dall’Egitto nella nostra Italia, e nella Grecia passando, e quivi oltre ogni credere famose e celebri divenute, finalmente dopo vari ondeggiamenti e vicende, in quella barbara inondazione, che non pure la grandezza del romano imperio, ma tutte l’arti più belle allagò e sommerse, fecero anch’esse miserabil naufragio. Di maniera che, cacciate affatto d’Italia, e perduto il patrimonio di loro antica bellezza, fuggiasche e raminghe, insieme con l’imperio, se ne tornarono in Grecia; ma tanto sparute e contraffatte e cambiate dall’esser di prima, che a chiunque le mirava, anzi terrore e spavento recavano, che diletto veruno. Erano le figure senza proporzione, senza disegno, e senza colorito; senz’ombre, senz’attitudine, senza scorti, e senza varietà, e senza invenzione o componimento, ricinte attorno d’un nero [p. 25] profilo, con occhi grandi e spaventosi, piedi ritti in punta, e mani aguze, con una durezza più che di sasso; la quale infelicità tanto maggiore era nella Scultura e nell’Architettura, quanto che per cagione della durevol materia, ne restano oggi più testimonianze, che della Pittura, nell’infinite statue e fabbriche di que’ tempi, fatte senz’ordine, proporzione, o misura; e atte più tosto a ingenerare compassione, che maraviglia. In tale stato erano allora quest’arti state un tempo si chiare, e di si nobil grido: ma perché in questo gran flusso e riflusso dell’essere, stanno tutte le cose in perpetuo movimento, senza mai trovare posa o fermezza, volle Iddio che la Pittura, e la Scultura, e con quelle l’Architettura, dopo il loro quasi totale abbassamento e ruina, a nuova vita risorgessero, la qual gloria fu per ispecial privilegio alla nostra Toscana conceduta, come a colei che al parere d’autori gravissimi, queste due Vergini ancor bambine, e fin dall’Egitto a lei rifuggenti, pietosamente accolse e nudrì, e per lunghissimo spazio di tempo in grande e felice stato mantenne.

Erano dunque gli anni di nostra salute al numero pervenuti di mille dugento quaranta, quando nella città di Firenze, madre e nudrice di tutte l’arti, e scienze più riguardevoli, nacque d’assai nobile stirpe il famoso Giovanni de’ Cimabuoi, detto poi comunemente Cimabue: questi in età cresciuto fu dal padre applicato agli studi di grammatica sotto la disciplina di ben esperto maestro (qualunque o religioso o secolare egli si fosse) che nel convento [p. 26] di S. Maria Novella de’ frati predicatori l’insegnava. Ma prima di fare ad altra cosa passaggio, è da sapersi in questo luogo, come ritrovandosi in Bologna il patriarca S. Domenico, dodici de’ suoi frati mandò a’ Fiorentini, sotto la cura del beato Giovanni da Salerno, a’ quali essi diedero per abitazione il luogo di Ripoli, fuori di Firenze. Dopo alcun tempo portatisi dentro la città, stettero in quello di S. Pancrazio; finché venuto a Firenze lo stesso S. Domenico, esso luogo in quello di S. Paolo loro mutò: quivi si trattennero facendo gran frutto, finché dal legato di Onorio III sommo pontefice, a’ 31 Ottobre 1221 della Chiesa di Santa Maria Novella, e de’ beni a quella annessi, fu dato loro il possesso. Era allora essa Chiesa alquanto piccola (e se vogliamo credere alla Cronica) risguardando verso occidente dalla parte che si dice la piazza vecchia, aveva il suo principale ingresso in quel luogo appunto dove oggi si vede il sepolcro di bronzo di maestro Leonardo Dati, cioè nel mezzo della larghezza della navata maggiore, ove il prospetto e faccia di essa chiesa sorgea, e fra questa e la porta che a’ tempi nostri in essa piazza vecchia risponde, frapponevasi un grande spazio qualunque, o cimitero o prato o cortile egli si fosse, per lo quale, mediante un certo vestibulo, alla medesima antica chiesa si perveniva: era angusta altresì l’abitazione, senza chiostri, o alcun altro di quei requisiti, che ad un comodo servigio del divin culto, e delle persone degli operari di quella religione abbisognavano, e in tale stato si mantenne finché poi del 1279, nel giorno dedicato all’evangelista S. Luca, con disegno di fra Sisto e fra Ristoro fiorentini conversi di quell’ordine, fu per mano del cardinal Latino domenicano, in tempo del pontificato di Niccola III, posta la prima pietra della gran fabbrica che far si doveva per [p. 27] accrescimento di essa fino a quel segno che oggi si vede. Doveavansi fare alcune pitture nell’antica chiesa per entro la cappella che, stata di diverse famiglie, poi fu ed è della nobil famiglia de’ Gondi detti del Palazzo; la qual cappella nell’accrescimento predetto, fu lasciata in piedi e dedicatovi l’altare a S. Luca. Quegli che dovevano operare, erano alcuni maestri greci, per tal effetto a Firenze chiamati; e già s’erano essi posti a tal lavoro quando il nostro Giovanni, che da natura era a quell’arte forte inclinato, divertendo da quelli studj a’ quali il padre obbligato l’avea, sempre con que’ maestri trattenendosi, non poteva saziarsi di vedergli dipignere; e fra tanto non frammetteva tempo nel quale egli alcuna cosa in disegno a loro imitazione non operasse. Di ciò avvedutosi il padre purtroppo, e conosciuta la costanza del figliuolo in non voler altro fare, fu necessitato a sottrarlo allo studio delle lettere, e a quello del disegno, sotto la scorta di que’ maestri, in tutto e per tutto dedicarlo. Avanzavasi a gran passi il giovane negli studi dell’arte, in cui fece tanto profitto, che in breve tempo quella goffa maniera greca, in modo migliorò, che si può sicuramente, e col consenso di tutti i più pratici di quell’antichità e dell’arte della pittura, affermare, che ella per le mani di quest’uomo già cominciasse a dare apertissimi segni di dover ben presto risorgere a nuova vita; il che poi ebbe suo effetto per gli studi del famosissimo Giotto di lui discepolo. Molte furono l’opere di Cimabue fatte in Firenze, e fra queste la gran tavola di Maria Vergine nostra signora, con angeli attorno, che tuttavia oggi si vede nella cappella de’ Rucellai nella medesima chiesa di S. Maria Novella. Attesta il Vasari degnissimo scrittore delle vite de’ pittori, aver letto in alcuni ricordi di pittori antichi, che per non essersi in [p. 28] que’ tempi veduta opera di maggior grandezza e bellezza, fosse con gran festa a suon di trombe, e con solennissima processione, portata dalla casa alla chiesa; anzi che nel tempo che Cimabue in un luogo allora fuor delle mura di Firenze, vicino a porta S. Pietro, la dipigneva, passando per detta città il re Carlo il vecchio d’Angiò, i Fiorentini in tal luogo il condussero, e feciongli vedere tale immagine, non ancora da alcuno stata veduta. Afferma ancora egli che tale fosse il concorso, e così grande la festa che di ciò fece il devoto popolo, che fino da quel tempo ricevette quel luogo, che oggi è compreso dentro alle mura della città, il nome, che fino al presente conserva, di Borgallegri; e ciò seguì nel tempo che il nominato Carlo d’Angiò fratello di S. Luigi, venne in Toscana per favorire il partito de’ guelfi contro i ghibellini, dopo d’essere stato da papa Clemente IV incoronato re di Sicilia, e di Gerusalemme, e dopo d’aver vinto Manfredi a Benevento. Dipinse inoltre Cimabue l’immagine del patriarca S. Francesco, ch’oggi avanti l’altare della cappella del santo nella chiesa di Santa Croce si riverisce; ed è fama, che molto al vivo il facesse, mercé averlo colorito, a relazione d’alcuni frati antichi di quel convento, i quali col santo medesimo avean domesticamente trattato. Opera del suo pennello, fu un Crocifisso grande in tavola, un’immagine di Maria Vergine, ed altre pitture nella medesima chiesa. Ancora dipinse per i monaci vallombrosani una gran tavola, dove rappresentò Maria Vergine sedente in maestoso trono col figliuolo in braccio e molti angeli attorno, in campo d’oro, e in atto d’adorazione, che fu collocata sopra l’altare maggiore della lor chiesa di S. Trinita, ed oggi si vede nella sala dell’infermeria di quel monastero. Né volle la città di Pisa restarsi senza molte opere di sua mano; parte delle quali, o perché furono lacerate dal tempo, o demolite per cagion [p. 29] di nuove fabbriche, oggi più non si vedono. Non ostante ciò che dica un moderno autor francese, si veddero in questa città di mano di Cimabue, le prime figure con alcune parole scritte, quasi che loro escan dalla bocca, con le risposte che loro danno altre figure, invenzione che fu altrettanto accettata in quel secolo, quanto poi da’ maestri migliori detestata e fuggita. Avanti a tutte queste cose, circa l’anno 1260 era egli stato chiamato in Ascesi, dove pure aveva fatto molte opere, cioè nella chiesa di sotto di S. Francesco, aveva dipinto in compagnia di alcuni maestri greci, parte delle volte, e nelle facciate la vita di Cristo, e quella di S. Francesco, nelle quali aveva talmente migliorato la maniera, che d’allora in poi, fu di gran lunga superiore a sé stesso. E bene il dimostrò nelle soprannotate pitture; anzi in quelle stesse ch’ei fece poco di poi nella medesima chiesa, che per brevità si lasciano. Aveva fino da gran tempo avanti, e molto più in quei medesimi tempi, la venuta in Italia de’ pittori greci fatto sì che altri pure inclinati a quell’arte, ad essa attendessero. Fra questi ebbe la città d’Arezzo un tale Margaritone, che fu anche scultore, e architetto. Similmente la città di Roma, Venezia, Siena, e Bologna, anzi per quanto pur io medesimo ho veduto, non dubito punto di affermare, che quasi ogni città nutrisse i suoi pittori; ma però senza che mai si scorgesse in quegli alcun miglioramento dal goffo modo che i Greci tenevano; ed è certa cosa che e’non vi fecero allievi che punto valessero; onde a gran ragione l’antica e la moderna età, solo a Cimabue, che tanto l’arte migliorò, comunicandola anche ad altri, che poi eccellentemente la professarono, ha data la prima lode. Merita contuttociò il nominato Margaritone qualche memoria [p. 30] fra gli uomini, non solo per essersi affaticato in tuttociò che a ciascheduna di queste bell’Arti appartiene, ed aver in esse moltissimo operato, benché all’antico barbaro modo; ma per esser egli stato il primo che cominciasse a rapportar sopra le tavole alcune tele, quelle dipoi ingessando per dipingervi sopra; costume seguitato dopo di lui da’ migliori maestri antichi per assicurar le lor pitture dall’aprirsi col tempo, e fendersi delle tavole. Fece lo stesso Margaritone con suo modello l’anno 1270 il palazzo de’ governatori nella città d’Ancona, e nella parte più alta di otto finestre della facciata di esso intagliò otto storie di mezzo rilievo del Vecchio Testamento. Fu similmente fatta con suo disegno la chiesa di S. Ciriaco, e altre opere fece di scultura, e architettura della vecchia maniera, che per brevità si tralasciano. Ma tornando ora a Cimabue, averei io avuto gran piacere, che mi fosse riuscito il dare alcuna notizia più particolare dello stato e persona di lui; ma col fuggire de’ quattro secoli, sonosi anche dileguate assai delle desiderate memorie: onde a me piace ora il portare in questo luogo, quel poco che si trova in antiche scritture, che quantunque non abbia un appicco immediato, e per conseguenza indubitato con Cimabue, ha però in sé tali circostanze, e di nome, e di luoghi, e di tempi, che a me pare non potersi affermare senza temerità, che a lui non appartenga. Dico dunque, che siccome egli sortì ne’ suoi, per altro, infelici tempi, di aver fama del primo pittore del mondo, così fu egli per ciò sì reputato, e gli furon date a fare tant’opere, e sì magnifiche, ch’egli divenne ricco; e ciò mostra assai chiaro l’essere stati aggravati quegli di sua famiglia, ne’ quali io stimo che pervenissero le sue facoltà, delle più grosse prestanze che allora fossero solite ricercarsi nella città di Firenze ne’ maggiori bisogni, da qualsifosse benestante e ricco. Ben è vero che poi a cagion dell’essere [p. 31] stato diminuito il patrimonio, esse prestanze si ridussero a poco, finché, per quanto si è potuto sino a ora riconoscere, non si faceva più menzione di tal famiglia, o perché ella rimanesse estinta, o perché ella avesse abbandonato la città. Trovasi dunque nella prestanza del quartiere S. Giovanni dell’anno 1369 in camera fiscale, nel gonfalone delle chiavi, via Borgallegri a 55 (che è appunto il luogo dove sappiamo che operò, e forse ebbe per alcun tempo sua abitazione il nostro artefice): Dominicus Lapi Gualtieri Cimabue flor. 22. 4. 5. ; e nella prestanza del 1390, quartiere S. Gio. via di Borgallegri a 85: Gualtieri di Dom. Gualtieri flor. 6. 1. 8; e in quella del 1397, S. Gio. via Borgallegri a 29: Gualtieri, di Dom. Gualtieri flor. 19. 10; e in quella del 1426, S. Gio. 35: Gualtieri di Dom. Gualtieri, Gonfalone Chiave fior. 2. 11. Ma per non esser tedioso al lettore in raccontar ad un per uno gli uomini di questa casa (che in Firenze passò per la maggiore) e anche per dar luogo ad altri di poter rintracciarne la serie continuata fino a’ nostri tempi, se pur ella vi si sia condotta, il che fin qui a me non è riuscito fare, mostrerò in fine delle presenti notizie un piccol albero delle ritrovate fino a quest’ora. Finalmente ebbe Cimabue, oltre al famosissimo Giotto, molti discepoli, che divennero buoni pittori, scultori, ed architetti, come nelle note di ciascheduno si dirà; da’ quali poi, siccome noi in questa nostra operetta c’ingegneremo di mostrare, queste bell’arti da maestro a discepolo trapassando, ed al sommo di lor perfezione a poco a poco ascendendo, sonosi dilatate per tutto il mondo. Pervenuto finalmente Cimabue al sessantesimo anno di sua età, gloriosamente menata, passò da questa all’altra vita l’anno 1300, e nella chiesa [p. 32] di Santa Maria del Fiore di Firenze sua patria, fu onorevolmente sepolto col seguente epitaffio:

CREDIDIT UT CIMABOS

PICTURAE CASTRA TENERE

SIC TENUIT

VERUM NUNC TENET ASTRA POLI

Ne’ sepoltuari di Francesco Segaloni e di Stefano Rosselli, vien fatta menzione d’una sepoltura ch’ebbono gli uomini di questa casa, e che tuttavia si riconosce nel cimitero vecchio di S. Croce verso tramontana, dove a num. 95 apparisce un’arme con una branca di leone, e sopra un rastrello con quattro gigli, e dice così.

S. Io. Lombardi, e poi Nota Dominici Lapi Gualtierii et filiorum.

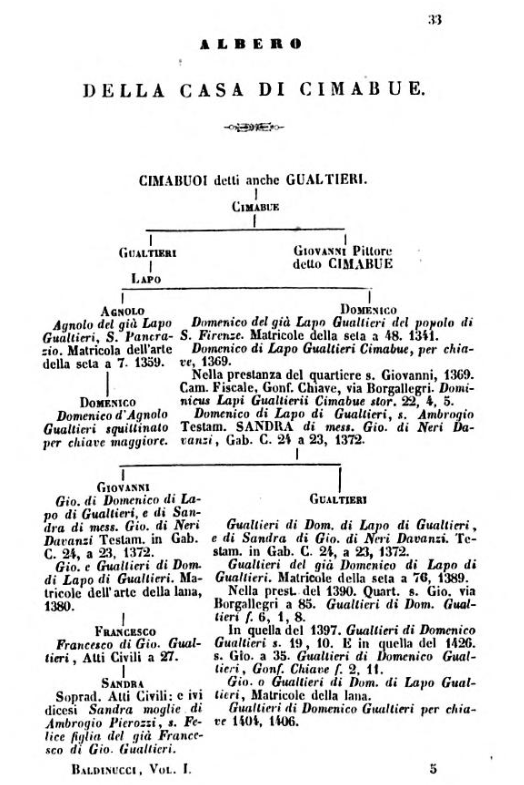

[p. 33] ALBERO

DELLA CASA DI CIMABUE.

CIMABUOI detti anche GUALTIERI.

Cimabue

Gualtieri Giovanni Pittore

detto Cimabue

Lapo

AGNOLO DOMENICO

Agnolo del già Lapo Domenico del già Lapo Gualtieri del popolo di

Gualtieri, S. Pancrazio. S. Firenze. Matricole della seta a 48. 1341.

Matricola dell’arte Domenico di Lapo Gualtieri Cimabue, per chiave, 1369.

della seta a 7. 1359. Nella prestanza del quartiere s. Giovanni, 1369.

Cam. Fiscale, Gonf. Chiave, via Borgallegri.

DOMENICO Dominicus Lapi Gualtierii Cimabue stor. 22, 4, 5.

Domenico d’Agnolo Domenico di Lapo di Gualtieri, s. Ambrogio

Gualtieri squittinato Testam. SANDRA di mess. Gio. di Neri Davanzi,

per chiave maggiore. Gab. C. 24 a 23, 1372.

GIOVANNI GUALTIERI

Gio. di Domenico di Lapo Gualtieri di Dom. di Lapo di Gualtieri,

di Gualtieri, e di Sandra e di Sandra di di Gio. di Neri Davanzi.

di mess. Gio. di Neri Davanzi. Testam. in Gab. C. 24, a 23, 1372.

Testam. in Gab. C. 24, a 23, 1372. Gualtieri del già Domenico di Lapo di Gualtieri.

Gio. e Gualtieri di Dom. Matricole della seta a 76, 1389.

di Lapo di Gualtieri. Nella prest. del 1390. Quart. S. Gio. via

Matricole dell’arte della lana, Borgallegri a 85. Gualtieri di Dom.

1380. Gualtieri f. 6, 1, 8.

In quella del 1397, Gualtieri di Domenico

Gualtieri s. 19, 10. E in quella del 1426,

FRANCESCO s. Gio. a 35. Gualtieri di

Francesco di Gio. Gualtieri, Domenico Gualtieri, Gonf. Chiave f. 2, 11.

Atti Civili a 27. Gio. o Gualtieri di Dom. di Lapo

Gualtieri, Matricole della lana.

Gualtieri di Domenico Gualtieri per

SANDRA chiave 1404, 1406.

Soprad. Atti Civili: e ivi

Dicesi Sandra moglie di

Ambrogio Pierozzi,

s. Felice figlia del già

Francesco di Gio. Gualtieri.

[p. 35] LA RISTAURAZIONE

DELL’ARTE DEL DISEGNO

DA CHI PROMOSSA.

APOLOGIA

A PRO DELLE GLORIE DELLA TOSCANA

Per l’assertiva di Giorgio Vasari Aretino, ed onore

di CIMABUE e GIOTTO Fiorentini.

Avevamo scritto fin qui; e tanto ci bastava per dare alcun cenno di ciò che noi in quest’opera intendevamo di mostrare: quando (essendosi già per diverse vie pubblicato il nostro concetto) del corrente anno 1677, è venuto alle pubbliche stampe un libro di moderno autore, nel quale, mentre si danno molte e belle notizie d’alcuni veramente eccellentissimi pittori di sua patria, con dimostrazione di collera implacabile si parla di Giorgio Vasari, che pure possiamo dire che fusse il primo, il quale ne’ secoli più vicini apparisse agli studiosi ed amatori delle buone arti, il bel campo di tesser le vite degli eccellenti artefici; tutto che in alcuna cosa, come fa la più parte di coloro che molto scrivono, s’ingannasse, o pure fusse da altri ingannato. In oltre con sì poca onorevolezza, anzi con tanto avvilimento si discorre degli antichi pittori fiorentini, dico di Cimabue e di Giotto, i primi che dopo i moderni Greci dessero miglioramento al disegno ed alla pittura [p. 36], siccome ancora di altri da loro derivati, che io a prima vista (credendo certo, che il soverchio calore con che ne vengon portate l’invettive, la credenza e l’affetto de’ lettori toglier dovesse) pensai non esser d’uopo il dire, benché minima cosa in lor difesa, e di tutto quello ancora che a gloria di loro fin qui è stato scritto: ma poi fra me stesso ripensando, stimai, volere ogni giustizia, che non tanto per render giusto tributo d’ossequio e d’amore alla mia patria ed a’miei cittadini, quanto per dimostrar di far quella stima che meritano gli scritti di un, per altro, dotto autore, e non disprezzare i colpi della sua penna (quali io credo vibrati da altra mano) io alcuna cosa scriva di quel ch’io sento in simil particolare. Dissi colpi vibrati da altra mano, perch’egli è noto, che qualunque per ingegnoso e dotto che sia, il qual piglia a scrivere di alcun’arte, nella quale egli stesso, come sua propria, non si sia lungamente esercitato, potrà ben far mostra della capacità del suo intelletto in quanto spetta alla storia e suo ornato; ma in ciò che alla professione appartiene, gli è necessario il valersi alquanto dell’altrui notizia; e quel ch’è più, il sottoscriversi sovente agli altrui pareri. Quindi è che veggonsi bene spesso andar per le stampe, siccome appunto nel caso nostro addiviene, mescolate fra bellissime notizie e dotte erudizioni, opinioni, e pareri, contrarj al comun sentimento de’ pratici ed eccellenti professori delle medesime arti, che toltone tutto ciò che hanno in sé di troppo immoderato affetto alle patrie loro, poco o nulla poi vi rimane di sustanza, onde cavar si possa un ben sicuro e fondato ammaestramento. Non lasciano però tali opinioni alcuna volta, e per lo valore e credito di coloro che le scrivono, e per l’imperizia di molti che leggono, di far gran danno agl’intelletti, facendo loro concepire in sé stessi sentimenti dalla buona e vera intelligenza di tali cose pur troppo lontani. Né l’ottima intenzione di chi scrisse molto giova a questo male in quella guisa appunto, che [p. 37] poco rilieva al danno di chi è colpito da una pietra, l’esser ella stata avventata da mano nimica o da per sé stessa da alto caduta. Il perché non credo io, che mi si potrà ragionevolmente ascrivere a mancanza quel poco, che in sola difesa della verità, e per mantener vivi al mondo i belli attributi della mia patria, io sono ora per dire. E lasciando da parte i supposti e le conghietture portate dall’autore, quali io giudico non rilevanti per l’effetto di provar concludentemente sua intenzione; fermandomi per ora in ciò che ei disse, che quel di Dante

Credette CIMABUE nella pittura

Tener lo campo ed ora ha GIOTTO il grido

A’ PAESANI DEL VASARI RESTATI FORSE NELLA PITTURA PIÙ INFELICI AVER POTUTO ADATTARSI, E CHE LO STESSO VASARI E SEGUACI DI LUI DA INTERESSATI SCRITTORI DI QUELLA STESSA NAZIONE POCHI E POETICI DETTI TOGLIENDO, E CON IPERBOLICO INGRANDIMENTO ESAGERANDO, SI TRASSE DIETRO DE’ SUCCESSIVI AUTORI CON LA FACILE CREDENZA, UNA COMUNE OPINIONE. E astraendo adesso da’ detti del Vasari e de’ suoi seguaci, cercherò di far vedere se tale stimata dall’autore opinione, sia nata prima o dopo agli scritti dello stesso Vasari, e quando; e se da’ soli parziali e paesani di lui o da’ altri, e se le parole del divin poeta sieno da’ più dotti interpetrate per iperboliche esagerazioni. Che però son per notare in questo luogo le sentenze d’una minima parte degl’infiniti autori antichi e moderni; e quel che è più, d’insignissimi professori di pittura italiani, ed oltramontani, che pur ora mi sovvengono aver fin da que’ primi tempi, e fino a’ presenti giorni di ciò fedelmente scritto; affinché vegga il mondo, contro quanti scrittori, contro quante e quali autorità (per togliere alla Toscana la bella gloria d’aver ella, o sia per le mani di Cimabue, o sia per le mani di Giotto miglior maestro di lui, l’uno e l’altro fiorentini, dato alla bell’arte del disegno e della pittura miglioramento, e quali ridottala a nuova vita) si sia questo, per [p. 38] altro, erudito ingegno, fatto autore. Se poi, ciò veduto, vorrà la letteraria repubblica credere, e dalle autorità, che siamo per addurre vorrà trar conseguenza, CHE NON SOLO (come egli scrisse) L’IGNARA PLEBE, MA QUALCHE BUONO AUTORE DEL PASSATO, E DEL PRESENTE SECOLO, CAMMINANDO SU L’ALTRUI FEDE, ED ALLA CIECA, SIASI LASCIATO PORTARE DA Sì VANA CREDENZA, ED ERRONEA OPINIONE; resterà tuttavia a gloria della Toscana un vivo testimonio dell’opere di Cimabue e di Giotto, e dalle quali, e da quelle goffissime de’ moderni Greci e loro imitatori da esso addotte, che pur ancora vivono, potrà chiunque abbia occhi eruditi al bisogno, restar difeso dall’erroneità di così nuova, e così strana opinione.

E lasciando ora da parte l’inscrizione che fu posta sopra la sepoltura di Cimabue nella chiesa di s. Maria del Fiore fino negli antichi tempi:

Credidit ut CIMABOS picturae castra tenere;

Sic tenuit. Verum nunc tenet astra poli,

1310. – m’incomincerò dalla sentenza del divino POETA DANTE, tanto diversamente dal suo vero senso dall’autore interpretrata:

Credette CIMABUE nella pittura

Tener lo campo ed ora ha GIOTTO il grido.

Egli è certo, secondo i precetti dell’arte, che non poteva il divin poeta, parlando qui per similitudine, e in materia morale de’ due celebratissimi uomini Guido Guinicelli, e Guido Cavalcanti, valersi di Cimabue, e di Giotto, quando egli non già seriamente e da senno, ma solo per iperbolica esagerazione gli avesse potuti, in genere di lor mestiere, chiamare uomini di non ordinario valore e fama. Ma perché più facil cosa è, che sappia un forsennato ciò che si fece nella propria casa, di quel che il savio saper possa ciò che nell’altrui; veggiamo un poco, quanto sopra di ciò lasciò scritto uno della propria casa e famiglia di Dante, dico un proprio figliuolo; dico

1330. – PIERO DI DANTE, forse primo commentatore della [p. 39] commedia; sentiamo un poco, s’egli credette che il padre ciò dicesse per iperbolica esagerazione, o per poetico ingrandimento, o pure perch’egli ciò conoscesse esser vero.

Trovasi nella rinomatissima libreria di s. Lorenzo de’ serenissimi granduchi di Toscana, il di lui comento manoscritto, nel quale volendo esemplificare nella vanità dell’eccedente gloria, che alcuna volta si procacciano gli uomini, si vale del famosissimo Cimabue, e dice così:

Et maxime modicum durat haec nostra fama vanagloriosa, si aetates subtiles sequantur, ut patet in CIMABUE, et GUIDONE GUINICELLI, et GUIDONE de CAVALCANTIBUS.

Con che seguendo il paterno sentimento, non iperbolicamente, ma da senno, dichiara Cimabue, uomo celebratissimo, agguagliando la fama di lui a quella di Guido Guinicelli. Or dicami quest’autore, se quel poeta, gran miracolo delle lettere, nel parlare di Cimabue, e di Guido Guinicelli, da lui in altro luogo chiamato padre suo, e degli altri migliori rimatori toscani, si fosse contro i primi precetti dell’arte impegnato in affermar cosa contraria a ciò che fusse apparito dall’opere loro (nel qual caso potremmo dire con verità, che anche il Guinicelli, messo insieme con Cimabue, fosse stato un uomo da nulla) vogliamo noi credere che Piero il figliuolo, che pure anch’egli tali opere aveva vedute, avesse fatto lo stesso? Se Dante avesse detta cosa, contra la quale potesse gridare quell’età; crederemo noi che ciò fatto avesse il figliuolo, e con esso tanti altri?

1334. – Provvisione ottenuta nel consiglio della città di Firenze il dì 12 Aprile 1334. Nelle riformagioni nel libro di detto anno 84 a favore di Giotto pittore.

Cupientes, ut laboreria, quæ fiunt, et fieri expedit in civitate Florentiæ pro communiæ Florenti, honorifice, ac decore procedant, quod esse commode perfecte [p. 40] nequit, nisi aliquis expertus, et famosus vir præficiatur, et proponatur, in magistrum huiusmodi laboreriorum; CUM IN UNIVERSO ORBE NON REPERIRI DICATUR QUEMQUAM, QUI SUFFICIENTIOR SIT IN HIS ET ALIIS MULTIS, MAGISTRO GIOTTO BONDONIS DE FLORENTIA PICTORE, et accipiendus sit in patria sua, velut MAGNUS MAGISTER, et communiter reputandus in civitate prædicta, ut materiam habeat in ea moram continue contrahendi: ex cuius mora quamplures ex sua scientia et doctrina proficiant, et decus non modicum resultabit in civitate præmissa etc., ideo providerunt, ordinaverunt, stantiaverunt, quod ipsi DD. Priores, et vexillifer justitiæ, una cum officio duodecim bonorum virorum, possint, eisque liceat pro communi Florentiæ, eligere et deputare dictum magistrum GIOTTUM, in magistrum et gubernatorem laborerij et operis ecclesiæ Sanctæ Reparatæ, et constructionis et perfectionis murorum civitatis; et aliorum operum dicti communis.

1334. – Un COMENTATORE di Dante citato dal Vasari nella vita di Cimabue, che scrisse nel tempo che Giotto viveva e dieci o dodici anni dopo la morte di esso Dante, cioè intorno agli anni di Cristo 1334, dice parlando di Cimabue queste proprie parole:

Fu Cimabue di Firenze Pintore nel tempo di l’Autore molto nobile di più che uomo sapesse, e con questo fue sì arrogante etc.

Il medesimo Comentatore citato dallo stesso Vasari:

Fu ed è Giotto fra i dipintori il più sommo della medesima città di Firenze; le sue opere il testimoniano a Roma, a Napoli, a Vignone, a Firenze, a Padova, e in molte parti del mondo: e soggiunge il Vasari: il qual comento è oggi appresso il molto reverendo don Vincenzo Borghini priore degli Innocenti.

1340 in circa. – Il veracissimo scrittore delle storie Fiorentine GIOVANNI VILLANI, libro XI, 692, parlando del campanile del Duomo di Firenze, dice così:

[p. 41] Provveditore della detta opera di s. Reparata fu fatto per lo comune, maestro GIOTTO nostro cittadino, il più sovrano maestro stato in dipintura, che si trovasse al suo tempo, e quelli che più trasse ogni figura e atti al naturale.

1342. – In un RICORDO nell’antichissimo LIBRO de’ benefattori della Vaticana Basilica, fog. 87, del quale anche vien fatto menzione nel libro intitolato Martirologio, esistente nell’Archivio di s. Pietro in Vaticano, fog. 83, citato da più autori, quale noi pure porteremo intero nella vita di Giotto, si legge fra l’altre cose:

Tabulam depictam de mani IOCTI super eius Basilicæ sacrosantum altare donavit, ottingentos auri florenos constitit. In Paradiso eiusdem Basilicæ de opere musaico historiam, qua Christus B. Petrum Apostolum in fluctibus ambulantem dextera, ne mergeretur, erexit per manus eiusdem singularissimi Pictoris fieri fecit, pro quo opere 2200 florenos persoluit etc.

1350. – Messer FRANCESCO PETRARCA, nel quinto libro dell’Epistole sue famigliari, in lode di Giotto e de’ seguaci di lui, così ragiona:

Duos ego novi Pictores egregios, nec formosos, IOCTUM florentinum civem, cuius inter modernos fama ingens est, et Simonem Senensem.

Lo stesso FRANCESCO PETRARCA nel suo testamento, lasciò a Francesco da Carrara signor di Padova, un quadro di Nostra Donna; disse egli:

Operis IOCTI Pictoris egregij, quae mihi ab amico meo Michele Vannis de Florentia missa est; in cuius pulchritudinem ignorantes non intelligunt, magistri autem artis stupent.

1360 in circa. – L’eloquentissimo messer GIOVAN BOCACCIO Fiorentino, Giornata sesta, Novella quinta, dove parla di Giotto:

E per ciò avendo egli quell’arte ritornata in luce [p. 42] che molti secoli sotto gli errori d’alcuni, che più a dilettare gli occhi degli ignoranti, che a compiacere all’intelletto de’ savi, dipignendo era stata sepolta, meritamente una delle luci della Fiorentina gloria dir si puote.

Lo stesso nella visione Amorosa:

Umana man non credo che sospinta

Mai fusse a tanto ingegno quanto in quella,

Mostrante ogni figura lì distinta;

Eccetto se da GIOTTO, al quale la bella

Natura parte di sé somigliante

Non occultò, nell’arte in che suggella.

1370 in circa. – Nella nominata libreria di s. Lorenzo è un COMENTO di Dante cogli argumenti delle due cantiche fatti da mes. Giovan Boccaccio; e il manoscritto è del 1417, che sopra le parole addotte di sopra, dice così:

In sulla cima dura etc. Vuol dire che la fama di molti dura molto tempo, ma non eccellente; perocché sopravviene un altro eccellente maestro, che fa scemar la fama del primo: ma se uno suttile artefice fosse tra uomini grossi, e dietro a lui anche seguitassono lungo tempo genti grosse; allora la sua eccellenza e fama durerebbe lungo tempo: ma quando seguita un altro suttile artefice, il primo perde l’eccellenza; e dà esempio Dante di due solenni dipintori Fiorentini, che l’uno tolse la fama all’altro, il primo fu Cimabue, e poi fu Giotto.

1375 in circa. – CENNINO di Drea CENNINI da Colle, pittore, lasciò in un suo manoscritto la seguente memoria: Cennino di Drea Cennini da Colle di Valdelsa, fui informato in nella dett’arte dodici anni, da Agnolo di Taddeo da Firenze mio maestro; il quale imparò la dett’arte da Taddeo suo padre, el quale fu battezzato da GIOTTO, e fu suo discepolo anni ventiquattro; il quale GIOTTO rimutò l’arte del dipignere di Greco in Latino, [p. 43] e ridusse al moderno; e l’ebbe certo più compiuta che avesse mai nessuno.

1380 in circa. – Un manoscritto nella nominata libreria di s. Lorenzo intitolato CHIOSE LATINE sopra il purgatorio e‘l Paradiso di Dante:

Credetto CIMABÒ: Fuit de Florentia et maximus pictor, pro eo quod neminem credebat sibi adæquari.

1395 in circa. – BENVENUTO DA IMOLA comentatore di Dante detto L’IMOLESE, nel suo comento, che pure è manoscritto nella nominata libreria di s. Lorenzo:

Credette CIMABUE etc. Hic poeta confirmat dictum suum per exempla moderna, quæ clare manifestant expositionem factam; et primo ponit exemplum duorum concivium suorum, quorum unus nomine CIMABOS fuit excellens pictor, alter nomine GIVOTUS fuit excellentior illo imo cito derogavit gloriæ eius; ad litterarum ergo dicit poeta velut Odorisius CIMABU civis florentinus credette tener lo campo nella pentura idest victoriam gloriæ in arte pingendi; sed spes eius est delusa, quia non reperit se in ætatibus grossis, imo subtilioribus; unde dicit, e ora ha Giotto il grido, idest rumorem famæ, et gloriæ: Sì che la fama di colui, scilicet CIMABOVIS, ee scura; et hic nota lector, quod poeta noster merito facit commendationem GIOTTI, ratione civitatis, ratione virtutis, ratione familiaritatis. De isto namque GIOTTO faciunt mentiunem et laudem alij duo poetæ Florentini, scilicet Petrarcha, et Boccatius, qui scribit quod tanta fuit excellentia ingenij et artis huius nobilis pictoris, quod nullam rem rerum natura produxit, iste non repræsentaret tam propriam, ut oculus intuentium saepè falleretur, accipiens rem fictam pro vera. Accidit autem semel quod dum GIOTTUS pingeret Paduæ adhuc satis iuvenis unam cappellam, in loco ubi fuit olim theatrum sive arena, Dantes pervenit ad locum, quem GIOTTUS honorificè receptum duxit ad domum suam; ubi Dantes [p. 44] videns plures infantulos eius summe deformes, et ut ita dicam similissimos patri, petivit: egregie magister nimis miror, quod cum in arte pictoria dicamini non habere parem; unde est quod alienas figuras tam formosas, vestras vero tam turpes? Cui GIOTTUS subridens pœesto respondit: Quia pingo de die sed fingo de nocte. Hec responsio summe placuit Danti, non quia sibi esset nova, cum inveniatur in Macrobio lib. Saturnalium; sed quia nata videbatur ab ingenio hominis. Iste GIOTTUS vixit postea diù; nam mortuus est 1336 et sic nota quod GIOTTUS adhuc tenet campum; quia nondum venit alius subtilior eo, cum tamen fecerit aliquando magnos errores in picturis, ut audivi a magnis ingeniis.

Qui notisi come a questo autore si vede indirizzata un’epistola latina da Francesco Petrarca.

1400 in circa. – Francesco di Bartolo da BUTI cittadino pisano, che lesse pubblicamente in Pisa la Commedia di Dante, nel suo Comento originale, che pure è nella libreria di s. Lorenzo, sopra le parole dette, così ragiona:

Questo CIMABU fu uno dipintore, e ebbe grande nome nell’arte del dipignere, e tenne lo nome insino che venne GIOTTO, che fu molto eccellente più di lui nella dipintura e ora anco lo tiene GIOTTO, perché la sua fama è stata vinta dalla età grossa in quell’arte; imperocché nessuno è stato poi che in quell’arte sia valuto, quanto egli, non che più che egli; e però dice tener lo campo cioè aver la gloria, come lo cavalliere che sta in sul campo vincitore, ed ora ha GIOTTO il grido, cioè la fama, sicché la fama di colui, cioè CIMABU, oscura la fama di GIOTTO, e falla apparire nulla.

1420 in circa. – LIONARDO BRUNI detto l’ARETINO, secretario della fiorentina repubblica, nel libro VI della sua storia:

[p. 45] Per hoc tempus marmorea turris fundari cœpta est architectata quidem a IOTTO insigni per eam tempestatem pingendi magistro.

1435 in circa. – FRANCO SACCHETTI, nelle sue trecento Novelle che si veggono manoscritte nella nominata libreria; nella Novella riportata da don Vincenzio Borghini nel trattato delle Arme:

Ciascuno può aver già udito chi fu GIOTTO, e quanto fu gran dipintore sopra ogn’altro; sentendo la fama sua un grossolano artefice etc.

Lo stesso Franco Sacchetti, Novel. 136:

Nella città di Firenze, che sempre di nuovi uomini è stata doviziosa, furono già certi dipintori, ed altri maestri, gli quali essendo a un luogo fuori della città, che si chiama s. Miniato a Monte, per alcuna dipintura, e lavorio che alla chiesa si doveva fare, quando ebbono desinato coll’abate, e ben pasciuti, e bene avvinazzati, cominciarono a questionare, e fra l’altre questione mosse uno che aveva nome l’Orcagna, il quale fu capomaestro dell’oratorio di nostra Donna d’Orto S. Michele, qual fu il maggior maestro di dipignere che altro che sia stato, da GIOTTO in fuori. Altri dicea che fu CIMABUE, chi Stefano, chi Bernardo, e chi Bufalmacco, e chi uno, e chi un altro. Taddeo Gaddi, che era nella brigata, disse: per certo assai valenti dipintori sono stati ec.

1435. – FLAVIO BIONDI da Forlì, in Etruria:

Paulo post Florentia IOTUM habuit Apelli æquiparandum.

1440 in circa. – PIERO BONINSEGNI gentiluomo fiorentino, nel suo Ritratto delle Istorie Fiorentine, lib. 2 all’anno 1334.

Del mese di luglio in detto anno si cominciò a fondare il campanile di Santa Liperata, e fuvvi al mettere della prima pietra il vescovo di Firenze, col calonacato, e priori con gran processione; e funne fatto [p. 46] capo maestro Giotto cittadino fiorentino, e dipintore maraviglioso sopra tutti gli altri etc.

1445 in circa. – Sant’ANTONINO arcivescovo, nella sua Cronica, parte 3, titolo 21, capitolo 6 § ultimo, all’anno 1333.

Per hoc tempus marmorea turris, quæ est ad Reparatæ templum, fundari cœpta est, architectata quidem à Gottho insigni per eam tempestatem pingendi magistro ex Mugellano Agro oriundo, cuius similis tunc in Italia in arte pictoria non fuit; is et fundamentis faciendis præfuit; et formam quam nunc videmus prœstanti magnificentia operis designavit.

1448. – MATTEO PALMIERI, nella Cronica, manoscritto di Leonardo Dati dal proprio originale del Palmieri l’anno 1448, qual manoscritto è nella libreria di s. Lorenzo:

IOCTUS vir præclarissimi in pictura ingenij, qui antiquatam iam longo tempore pingendi artem nobilissimam reddidit, defunctus est.

1450 in circa. – Fra DOMENICO DI GIOVANNI teologo fiorentino dell’ordine de’ predicatori, nel libro intitolato: Poema Elegiacum de Virginis laudibus fratris dominici Joannis theologi florentini ordinis prædicatorum ad Petrum Medicem, manoscritto di casa Compagni di propria mano di Piero Compagni nobil fiorentino, scritto da lui l’anno 1471, descrivendo nel quarto e ultimo libro, tutte le chiese, che in Firenze son dedicate alla Madonna, dove parla della chiesa di santa Maria del Fiore:

Quam foris et munit pulcherrima turris et ornat,

Ad sacra quæ populum festa ciere solet:

Hanc prius insigni descripsit imagine IOCTUS,

Cui data picturæ Palma suprema fuit,

Omnes ille sua superans æetate magistros. etc.

1450. – ENEA SILVIO PICCOLOMINI, dipoi Pio II sommo pontefice, nell’Epistola 119, Nicolao de Ulme insignis civitatis Erselingensis secretario:

[p. 47] Vidimus picturas ducentorum annorum nulla prorsus arte politas; scripta illius ætatis rudia sunt, inepta, incompta: post Petrarcham emerserunt literæ; post IOCTUM surrexere pictorum manus; utraque ad summam jam videmus artem pervenisse. Laudo te, quem pictura summum, elequentia mediocrem habet.

1460 in circa. – CRISTOFANO LANDINI, nell’apologia avanti al suo comento di Dante, parlando della pittura, e scultura:

Ma tale doppo sua perfezione come molte altre nell’italica servitù quasi si spense, ed erano le pitture in quel secolo non punto atteggiate, e senza affetto alcuno d’animo; fu adunque il primo IOANNI fiorentino cognominato CIMABUE, che ritrovò e’ lineamenti naturali, e la vera proporzione, la quale e’ Greci chiamano simetria, e le figure ne’ superiori pittori morte fece vive, e di varj gesti, e gran fama lasciò di sé; ma molto maggiore la lasciava se non avesse avuto sì nobil successore, quale fu GIOTTO fiorentino coetaneo di Dante.

Lo stesso Landino in altro luogo:

Dalla disciplina di GIOTTO come dal cavallo trojano uscirono mirabili pittori etc.

Lo stesso parlando di Cimabue:

Costui essendo la pittura in oscurità la ridusse in buona fama.

1470. – Un buon COMENTATORE di Dante, manoscritto d’Antonio M. Palmieri Altoviti fiorentino, nella libreria di s. Lorenzo:

Qui per esemplo mostra, e dice che quello dipintore che ebbe nome CIMABUE credette sempre esser nominato per miglior dipintore del mondo, e che il suo credere gli venne fallato che nel tempo era nominato un altro, che ebbe nome GIOTTO, e che di CIMABUE non si diceva nulla.

1475. – Mes. AGNOLO detto il POLIZIANO, nell’iscrizione della statua di GIOTTO in santa Maria del Fiore:

[p. 48] Ille ego sum, per quem pictura extinta revixit,

Cui tam recta manus, tam fuit et facilis.

Naturae deerat nostrae quod defuit arti:

Plus licuit nulli pingere nec melius.

Miraris turrim etc.

1476. – JACOPO BRANDOLINI, nella Storia di messer POGGIO suo padre, da lui tradotta:

In questo tempo si cominciò a fondare il campanile di marmo di S. Liperata, e GIOTTO fu l’architettore, singular maestro in quel tempo di pittura.

1480. – BATISTA PLATINA cremonese, nella Vita di Benedetto XI:

IOCTUM pictorem illa ætate egregium ad pingendas martyrum historias in ædibus a se structis conducere in animo habuit.

1490. – UGOLINO VERINO, De Illustratione Urbis Florentiæ, lodato dal Poliziano e da altri celebri autori chiamato Longaevus, dice:

…………… IOCTUS revocavit ab Orco

Picturam ………………

1493. – LIBER CHRONICARUM per viam epitomatis et breviarii compilatus, stampato in Norimberga da Antonio Koberger:

Florentia, cum omni Italiæ civitatum flos nuncupetur etiam prætaer pulchritudinem, et civium urbanitem vires quoque in omni genere virtutis prœstantiores habuit;

Parla di diversi celebri uomini fiorentini, e poi di Dante, del quale dopo aver detto alcune cose, così ragiona:

Ille florentinis parentibus Florentiæ natus obiit Ravennæ patria exul.

[p. 49] E poi proseguisce coll’elogio di Giotto del seguente tenore:

Paulo post IOCTUM habuit pictorem celeberrimum Apelli æquiparandum: habuit quoque Accursium jurisconsultorum principem: etc.

1500. – RAFFAELLO MAFFEI detto il VOLTERRANO in Antropologiæ libro XXI de iis qui in variis artibus claruerunt, pone in primo luogo fra’ pittori Giotto, e dice così:

In pictura ZOTHUS florentinus anno etc., cujus opera per Italiam extant, plurima, præsertim Florentiæ, Romæ verò navicular Petri fluctuantis.

Da ciò che si è mostrato fin qui, potrà riconoscer l’autore, quanto di sussistenza abbia in sé la massima da lui portata nell’opera sua, CHE NON SOLO L’IGNARA PLEBE, MA QUALCHE BUONO AUTORE DEL PRESENTE E DEL PASSATO SECOLO, CAMMINANDO SU L’ALTRUI FEDE, ED ALLA CIECA, SIASI LASCIATO PORTARE DA SÌ VANA CREDENZA, ED ERRONEA OPINIONE. Or qui vorrei che mi fosse detto (supponendo per vero che anche nelle cose mondane sia necessaria qualche fede) a chi avrebbe egli voluto che gli AUTORI DEL PASSATO E DEL PRESENTE SECOLO quella prestata avessero, per credere con qualche fondamento, che Cimabue e Giotto fossero stati grandi uomini, e i primi restauratori del disegno e della pittura. Se poi quest’autore vuole che la sua sola autorità a tutte l’altre prevaglia, fa di mestiere che egli a coloro faccia ricorso, che hanno occhio da non saper vedere il contrario; perché, secondo quel poco di gusto ch’io possa aver acquistato in quest’arte nello spazio di presso a quarant’anni, ch’io ho, per mio solo divertimento, atteso a tutto ciò che a disegno e pittura appartiene, e per quanto mi è riuscito fin qui arrivare a conoscere, dopo un quasi continuo studio fatto per sedici anni in circa sopra le pitture, e disegni degli antichi maestri ad effetto di potere, il meglio che a me fosse possibile, assistere all’ordinazione della maravigliosa raccolta di disegni fatta [p. 50] dalla gloriosa memoria del sereniss. cardinal Leopoldo di Toscana, mentre pel sereniss. gran-duca Cosimo III nostro signore, se ne son formati i già tanto rinomati libri, non saprei già mai altro dire, se non che verissimo fosse tutto ciò che di Cimabue, e di Giotto fu da tante, e così dotte penne lasciato scritto, e per conseguenza che quest’autore che tanto le controverte, s’inganni all’ingrosso. Siccome è patente al senso l’altro sbaglio che si conosce in quel suo del PASSATO, E DEL PRESENTE SECOLO, conciossiacosaché io abbia fin qui fatto vedere, che la sua penna in su la bella prima si è lasciato indietro due secoli intieri, ed i migliori, con gli attestati in contrario di uomini di sì grand’essere, de’ quali io ho citata la minima parte. Venghiamo adesso a far nota d’alcuni pochi autori fra’ molti, che sono stati NEL SUO PASSATO, E PRESENTE SECOLO, cioè di alcuni di quegli che prima del Vasari, e dopo hanno scritto; veggiamo, se per ragione della propria autorità e della propria professione, meritino appresso al mondo tanta fede, ch’e’ non si possa più dire che essi CAMMINANDO SU L’ALTRUI FEDE, ED ALLA CIECA, SIANSI LASCIATI PORTARE DA SÌ VANA CREDENZA, ED ERRONEA OPINIONE.

1503. – Fra IACOPO FILIPPO da Bergamo, nel supplimento alle croniche, lib. 6, ove parla di Firenze, dice:

Florentiæ autem, cum omnium Italiæ civitatum flos nuncupetur, et præter pulchritudimen et civium urbanitatem, viros quoque in omni genere virtutum præstantiores habuit: in primis quidem theologos, et philosophos, ac poetas, Franciscum Petrarcham, et Dantem, et Accursum jurisconsultorum principem, qui jus civile primus explanavit, et IOCTUM pictorem celeberrimum, qui antiquam pingendi artem nobilissimam reddidit etc.

E libro 13, ad annum Christi 1342.

ZOTUS denique florentinus plæclarissimi in pictura ingenij vir, qui superioribus diebus antiquam longo tempore [p. 51] pingendi artem nobilissimam reddidit, iisdem temporibus eam ob rem in precio existens; cum a Benedicto pontifice in Avenionem, ad pingendum martirum historias ingenti precio statutum fuisset, morte præventus, rem omisit.

1530. – Monsignor GIOVANNI della CASA, nel Galateo:

Per la qual cosa si potrebbe per avventura dire, che GIOTTO non meritasse quelle commendazioni ch’alcun crede, per aver egli rifiutato d’esser chiamato maestro, essendo egli non solo maestro, ma senza alcun dubbio singular maestro secondo quei tempi.

1534. – Il TRADUTTORE del Supplemento delle Croniche di F. IACOPO FILIPPO da Bergamo, lib. 6, dove parla di Firenze, e de’ Fiorentini più rinomati:

GIOTTO dipintore nobilissimo, e singolare, el quale ritrovò l’arte antica della pittura.

E lib. 13, all’anno 1342:

ZOTO fiorentino nella pittura celeberrimo, e singolare, non solo in questi tempi, ma per molti anni innanti: per la qual cosa, essendo per tutt’il mondo famoso, fu chiamato da Benedetto in questa età papa, che andasse a Vignone, per dipingere l’istorie dei martiri; e fu condotto con grandissimo prezzo, dove infermandosi, poich’ebbe principiato, morì, e lasciò tal opera totalmente imperfetta.

1530. – MICHELAGNOLO BUONARRUOTI, citato dal Vasari, parlando d’una tavolina a tempera ch’era nel tramezzo della chiesa d’Ognissanti, dipinta da Giotto con infinita diligenza (dove era la morte di Maria Vergine cogli Apostoli attorno, e con un Cristo, che in braccio l’anima di lei riceveva) era solito dire, che la proprietà di tale storia dipinta non poteva esser più simile al vero di quel ch’ell’era.

1535. – Messer FRANCESCO ALUNNO da Ferrara, nella Fabbrica del Mondo:

[p. 52] Pittori celebrati da’ nostri poeti, CIMABUE e GIOTTO fiorentini etc. CIMABUE fiorentino, che ne’ suoi tempi ottenne l’onore e primo luogo nella pittura, tanto che GIOTTO venne tale, che’l vinse e superò.

GIOTTO, latine Iochtus, ebbe un ingegno di tanta eccellenza, che niuna cosa della natura, madre di tutte le cose, e operatrice, col continuo girar de’ cieli, fu che egli con lo stile, e con la penna, e con pennello, non dipignesse così simile, anzi più tosto dessa paresse.

1540. – ALESSANDRO VELLUTELLO lucchese, e commentatore di Dante.

E il poeta, in persona d’Oderisi, ne assegna due esempi, il primo di CIMABUE, il quale fu nella pittura tenuto eccellentissimo, e nondimeno fu poi vinto da GIOTTO, che molto tempo dopo lui rilusse.

1546. – BENEDETTO VARCHI, nelle Lezioni fatte nell’Accademia Fiorentina sopra la maggioranza e nobiltà dell’arti. Disputa prima, qual sia più nobile la scultura, o la pittura; dice queste parole:

Ben è vero, che nissuna arte fu trovata e compiuta, o in un medesimo tempo, o da un solo, ma di mano in mano, e da diversi; perché sempre si va o aggiugnendo, o ripulendo, o quello che manca, o quello che è rozzo e imperfetto, e perciò disse Dante, non meno veramente, che con giudizio, nell’undecimo canto del Purgatorio.

Credette CIMABUE nella pittura

Tener lo campo, ed ora ha GIOTTO il grido

Sicché la fama di colui oscura.

Fin qui questo gravissimo autore, il quale (per quanto io veggio) non credette, che Dante avesse ciò detto POETICAMENTE ESAGERANDO CON IPERBOLICO INGRANDIMENTO.

Lo stesso alla disputa seconda:

Potremmo addurre infiniti altri esempi, sì di molte altre città, e sì massimamente di Firenze, dove la pittura già spenta rinacque.

[p. 53] 1550. – GIORGIO VASARI, nella prima edizione della sua opera, e specialmente nella vita di Cimabue, e di Giotto, in molti luoghi afferma quanto s’è provato.

1550. – Fra LEANDRO ALBERTI bolognese, nell’Etruria Mediterranea.

Vi fu GIOTTO fiorentino, che fu il primo a svegliare i pittori all’arte del dipignere, ed in fino ad oggi in più luoghi d’Italia vedesi le pitture di lui fatte con grande artifizio.

1553. – Messer MARCO GUAZZO, Cronica:

Non solo in questo tempo, ma per molt’anni andati fu Zotto fiorentino nella pittura singolare.

1567. – L’eruditissimo mess. GIOVAMBATTISTA ADRIANI, nella Lettera scritta a Giorgio Vasari, dove a lungo tratta de’ più eccellenti artefici antichi, di pittura, bronzo e marmo, non solo si sottoscrive a’ detti del Vasari, ma dà loro gran lode. Essa lettera va aggiunta al secondo, ed ultimo volume della terza parte dell’opera del Vasari, in data delli 8 di settembre 1597, ma fu error di stampa che doveva dire 1567.

1568. – il citato VASARI, ne’ Proemj de’ suoi libri nella seconda edizione; e specialmente in quello delle Vite, parte I a 85:

Ma tempo è di venire oggi mai alla vita di CIMABUE; il quale, siccome dette principio al nuovo modo di disegnare, e di dipingere, così è giusto e conveniente, che lo dia ancora alle Vite.

1570. – F. ONOFRIO PANVINIO eremitano, erudito investigatore dell’antichità romane, nell’opera latina intitolata: De præcipuis urbis Romæ sanctioribusque basilicis:

IOCHTUS egregius suo tempore pictore multas in ea picturas miri operis fecit.

Lo stesso autore parlando della basilica constantiniana:

[p. 54] Inter aulam, quam salam concilij vocant, et hanc, quam supra descripsi, porticum, est alia porticus oblonga etc. in cuius fine occidentem versus est pulpitum marmoreum à Bonifacio VIII factum, totum ferè depictum, emblematibus ornatum; pulpitum extra concilij aulam porrectum est totum è lateribus è marmore factum, picturæ pro temporum conditione elegantissimæ, existimantur CIMABOVIS egregij pictoris manu factæ, qui primus Italiæ picturam, post antiquos, restituit.

1580. – TEODORO ZUINGERO, nell’opera intitolata: Theatrum Vitæ Humanæ, Basileæ per Sebastianum Enrich Petri:

Zotus flarentinus in pictura satis præclarus fuit.

1581. – GIOVANNI BARDI nella sua Cronica universale, parte 3 a 420, tra’ più segnalati uomini che fiorissero nel mondo l’anno 1336 mette Giotto fiorentino pittore, e per moltissimi anni avanti e dopo non fa menzione d’altri pittori.

1583. – Don VINCENZIO BORGHINI ne’ suoi Ragionamenti delle’armi delle famiglie fiorentine a 33, dice così:

GIOTTO non meno ingegnoso e piacevole nulla familiar conversazione, che sommo maestro in quel tempo nella pittura.

1584. – RAFFAELLO BORGHINI nel suo Riposo a 288:

Quando come volle Iddio l’anno 1240 nacque in Firenze della nobil famiglia de’ CIMABUOI, per ritornare in luce la pittura, GIOVANNI cognomato CIMABUE.

Il medesimo a 297, parla di Giotto:

Io ho favellato delle cose di GIOTTO alquanto a lungo perch’egli fu veramente quello, che ritornò in luce la pittura.

1584. – GIOVAN PAOLO LOMAZZO pittor milanese, parlando del dipignere a fresco, dice così:

[p. 55] Veggonsi opere de’ più antichi pittori in fin da CIMABUE.

Il medesimo nel suo Trattato dell’arte della pittura a 683, dice:

CIMABUE fiorentino primo pittore degno di nome frai moderni.

1584. – ALESSANDRO LAMO cremonese nel Discorso intorno alla scultura e pittura, dove ragiona della vita e opere di più pittori cremonesi, in Cremona 1584, parlando di Cammillo Boccaccini, dice:

Ei fu nel tempo, che questa onorata arte era nel maggior colmo di perfezione, che mai fusse da CIMABUE in poi.

1586. – Mons PIETRO RIDOLFI da Tossignano, Historiarum Seraphicæ religionis, libro 2, pagina 248:

Resumpto autem prioris narrationis proposito, rursus dicamus reliqua. Ergo quod spectat ad secundam Ecclesiam, quæ est instar oratorij, paupertatem in humilitate fundatam designans, omnibus ibidem pie orantibus afflat insolitam pietatem: cuius pavimentum variis coloribus, et vermiculatis lapidibus intertextum est. At testudo seu fornix, instar cupæ vel dolij, cum certis quibusdam figuris, exquisita arte assoluta est; dicunt eas factas a GIOTTO florentino maiori ex parte, quem constat sui temporis omnium pictorum fuisse nobilissimum.

1593. – PAOL MINI medico, e filosofo, nel suo Discorso della nobiltà Fiorentina:

Era per le molte, e lunghe correrie de’ barbari la pittura, una di esse, quasi morta affatto negli umani ingegni, e massime negl’italiani: quando essendo venuto quel tempo, in cui sì nobil arte, esercitata da’ Fabj, da’ Turpilj, da’ Labeoni, doveva con la vita ripigliare lo antico vigore, nacque nella città di Firenze GIOVANNI della famiglia de’ CIMABUOI, che fu l’anno 1240. [p. 56] Costui con il suo continuo studio, a guisa dell’antico Eumaro Ateniese, la risuscitò: GIOTTO nato lo anno 1276 e suo discepolo, le diede il polso e la lena: Tommaso soprannominato Giottino, le diede l’unione; Dello la grazia: Fra Giovanni di S. Domenico di Fiesole, la maestà e riverenza: Benozzo Gozzoli l’invenzione. E segue a dire d’altre eccellenze, che diedero alla pittura i Fiorentini.

1600. – Messer FRANCESCO BOCCHI, nelle Bellezze di Firenze:

In S. Croce sopra la porta del fianco, che riesce verso il chiostro è una tavola di mano di CIMABUE, la quale come che comparata con le pitture moderne, sia oggi di poco pregio, tuttavia per memoria di questo artefice, onde è nato il colorito maraviglioso, che oggi è in uso, è degna di memoria, e di considerazione.

Lo stesso FRANCESCO BOCCHI, nel citato libro.

GIOTTO tanto celebrato nella pittura, egli di vero suscitò quella, che era morta, e diede notabili segni, onde appresso a somma perfezione si potesse ridurre.

Il medesimo parlando della tavola di Cimabue, che era nella chiesa di Santa Trinita:

Per cui molto, e bene scorge chi è intendente, obliata la maniera de’ Greci, la quale oltramodo era rozza e goffa, quanto i pittori moderni a questo antico pittore siano obbligati.

1600. – AGNOLO MONOSINI, Flores Italicæ Linguæ, libro 9 pagina 427:

IOCTUS fuit Pictor egregius.